老編有無呃人呀?四代 天星碼頭 點解會有七個樣嘅?無錯呀,因為第二代天星碼頭好似某啲KOL咁,好鬼鍾意整容,耐唔耐就變吓裝,話想學孫大聖蔡天后喎……不過整嚟整去好似都無乜人理佢,網上嘅資料來來去去都係嗰句:第二代天星碼頭係維多利亞式,差唔多就完喇……

人地整得咁辛苦,老編都幫下手俾啲面佢啦。點知搵搵吓,發現其實不同年代的天星碼頭,都緊扣著香港的發展足跡。熱愛基本法,唔係,係熱愛香港嘅老編,就試下從不同網上文獻,從另一角度看香港發展。

第一代天星碼頭 (1898-1912)

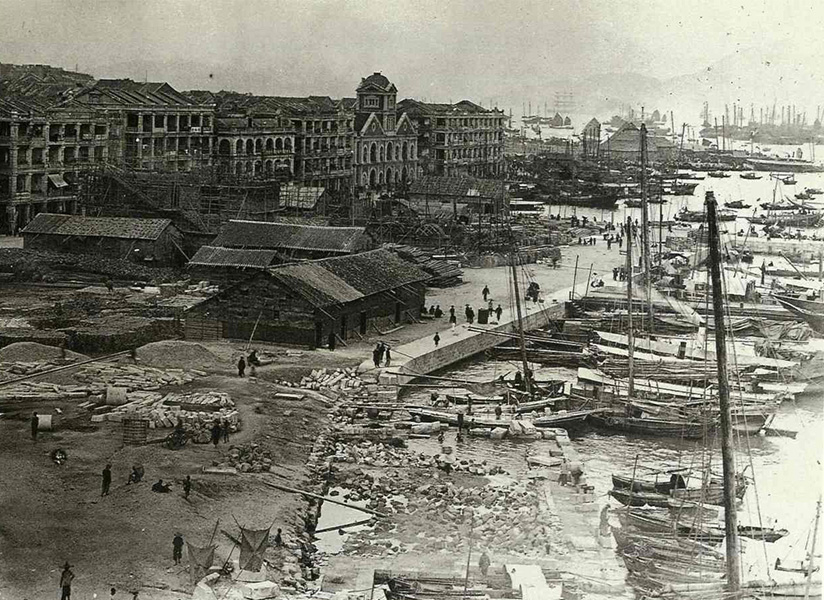

其實香港開埠初期,幾乎沒甚平地可以用,由山頂碌落嚟幾乎已經即刻落海。但由於各種利益計算,中環在1890年才開始進行第一次正式的填海工程,由現時的德輔道中填至干諾道中,而第一代天星碼頭就座落在新填海的海濱上、干諾道中及雪廠街交界,現在計來大概就是怡和大廈位置。以這距離及當時的小輪動力,不知乘船過一趟尖沙咀要不要一小時?

攝於1890年的填海工程中,可見所填的土地頗多。

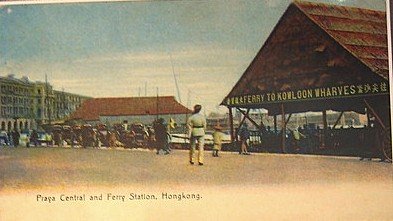

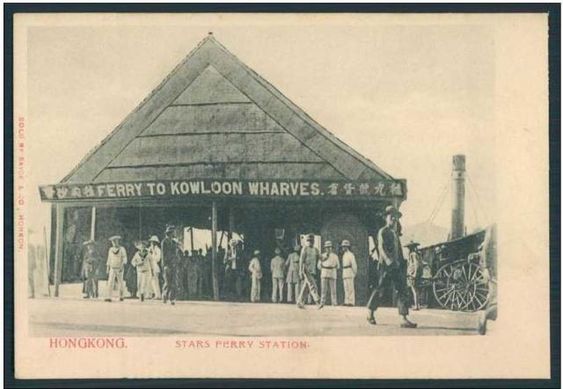

由於地處雪廠街,碼頭最初就叫做雪廠街碼頭,後來因被天星小輪停泊,遂改名為天星碼頭。此時的天星碼頭,只不過是一座草棚式屋頂之簡陋建築物,主要為上落船的人遮雨擋陽,實用性多於一切。在金字屋頂前端書有「往九龍倉」的中英文字樣,因早期天星小輪尖沙咀的登陸點為「九龍倉」(地點為現時的「海洋中心」),到了1906年才遷移住梳士巴利道的現址。

不過當年中環是西方人士的活動場所,除非你是特權或有錢的生意人,否則甚少踏足該區。所以對一般市民來說,在中環碼頭乘船是人生其中一項盛事。從下圖可見,上船的人都是衣冠楚楚的。

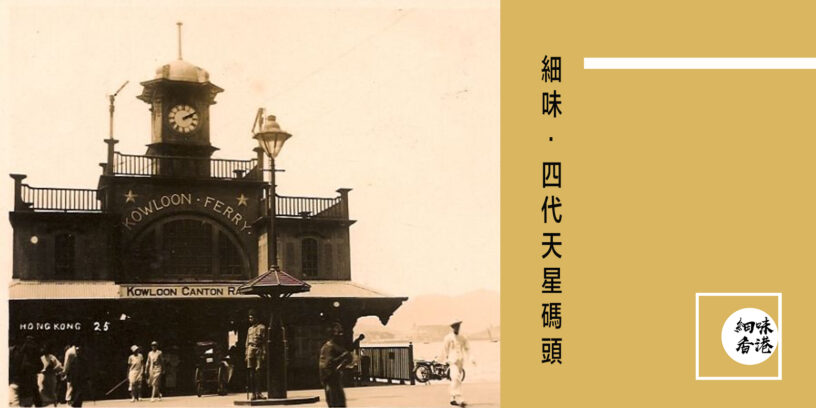

第二代天星碼頭(1912-1957)

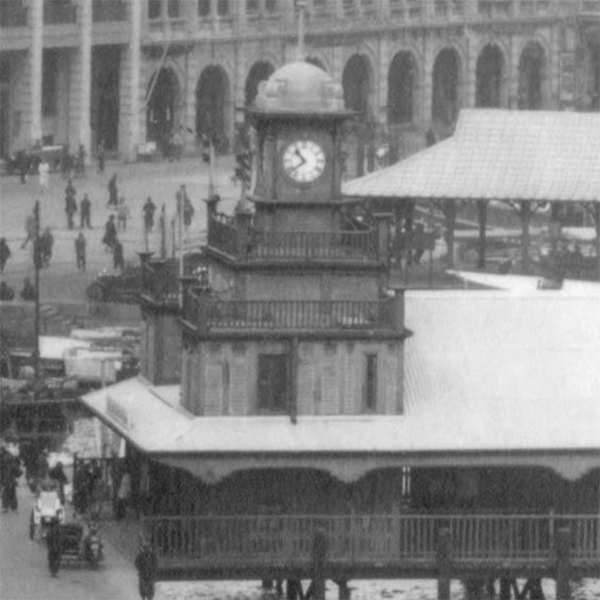

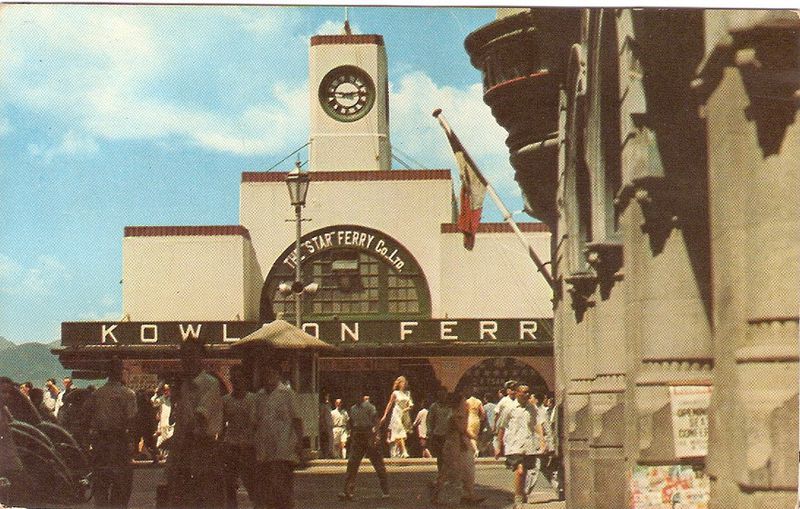

這一代的天星碼頭在原有地址上興建,但不再是草棚,而是以混凝土樁柱,配以鋼鐵屋頂而成。不過正如文首所講,這一代的天星碼頭有幾次變裝。最初臨街的一面有兩層平頂的結構,接駁渡輪的棧橋頂部仍是斜屋頂設計。另外隨著來往九龍與廣州的港穗直通車於1911年10月投入服務,1912年的天星碼頭入口處也以英文寫着:「Kowloon Canton Railway」,可見當年前往尖沙咀其中一個主要目的是乘九廣鐵路到中國大陸。

到了20年代,兩層的建築上增加了一個鐘樓,或許在手錶並未普及的時代(手機這東西應該發夢見到都唔知係乜),鐘樓是有其實際作用的。而之前竪立在畢打街的鐘樓在皇后大道擴建後約1913年左右拆卸,相信亦是天星碼頭加裝鐘樓的其中一個原因。

有趣的是,透過照片看到起初鐘樓是有拱頂的,後來不知甚麼原因拆掉,變成平頂的了,甚至牆身也由黑底白字變為白底黑字。(由於只有黑白照,究竟真實係咩顏色就只有資深長者才能告知。)

很多資料都列出第二代天星碼頭是維多利亞式建築,但老編看來看去,都看不出明顯的建築特色。後來才發現原來其實嚴格來說,世上沒有「維多利亞式建築」,只有「維多利亞時期建築」,即係話總之你喺維多利亞時期起的建築就是維多利亞建築。「設計特色是簡樸務實,大體上受到古典主義影響,實際上沒有顯著的美學樣式可言。」當然對比起後來現代主義的簡約,20年代的半圓窗戶、柵格窗框以至具裝飾美感的欄杆,令好像也有點「風格」。

到了三、四十年代,不知是否因為1937年一場超級大風災(這場名為丁丑風災的颱風在香港造成超過二千五百人死亡,有說甚至高達11, 000人死亡)還是其他原因,碼頭面向干諾道的左右兩扇窗以及欄杆全被拆走,碼頭只剩素淨的牆身、半圓窗與鐘樓。而在日佔時期,天星小輪改為由「香港佔領地總督部管理」之「香九連絡船」。而天星小輪的服務亦隨着香港淪陷而停頓了44個月。

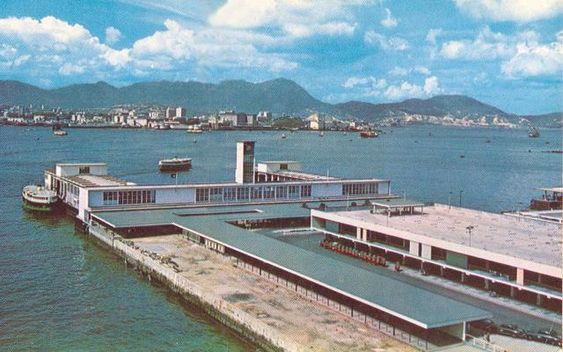

第三代天星碼頭(1957-2006)

到了50年代,政府再次於中環填海,在海濱整合出一個包括大會堂、公共停車場、皇后碼頭、愛丁堡廣場及天星碼頭(又名愛丁堡碼頭)的公共空間。整個空間以至建築物的規劃都貫徹了「現代主義」風格,着重利用簡約的線條,勾劃出俐落且明亮的空間,建築物的高度與橫向有着巧妙的平衡,讓人感覺舒服。 延續上一代的傳統,碼頭也有一個由比利時王子送贈給怡和洋行,再由怡和洋行轉贈給天星的大鐘。該鐘樓與倫敦西敏寺大笨鐘屬同門,出自同一生產商。

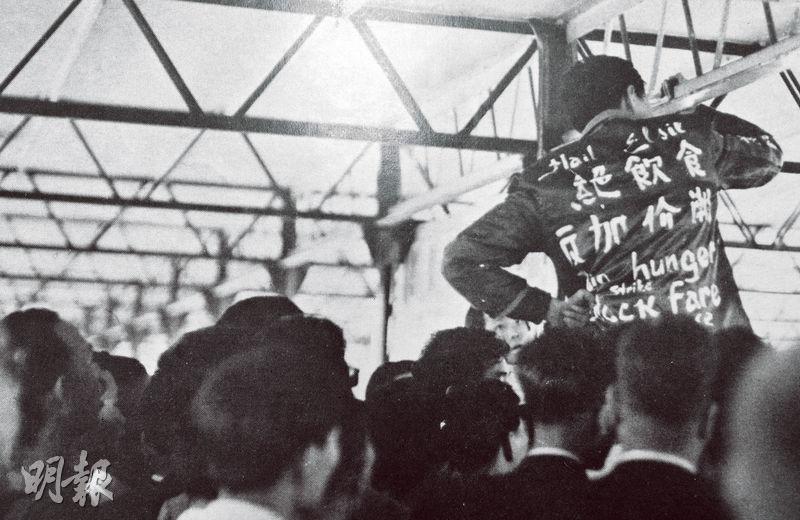

這個時候,中環早已從華人勿近成為市民休憩的場所,甚至是抗爭的場地。對四五十後的香港人來說,60年代因天星小輪加價而引起的社會暴動是最深刻,而很多七八以至九十後則因清拆天星及皇后碼頭而開始關注文化保育。

第四代天星碼頭(2006-)

建築分為中央大樓及碼頭兩個部分:中央大樓頂部擺放有全新從荷蘭購入的電子仿古鐘樓,上層則設有展出天星小輪有關物品的展覽廳,並設有多間商舖,地面樓層則是公眾休憩用地。老老豆豆,老編對這一代天星碼頭實在沒甚好感,外觀上說是仿第二代設計,但從顏色到字體、細部的比例都只能以一個醜字形容,加上離開中環心臟沒道理的遠,脫掉與城市的聯繫,使碼頭淪為遊客或有充裕時間才去的地方。

事實上亦有不少人質疑政府的政策是要把渡輪服務邊緣化,因為不單中環碼頭,連灣仔碼頭亦面對同樣問題。其實香港原本就絕對適合發展各式的渡輪服務,現在為了遷就鐵路及陸上交通逼使渡輪服務被邊緣化,根本就令城市發展事倍功半。

參考資料

- 【香港歷史.鄭寶鴻】香港島幾乎無平地,大部分都係填海而來?

- 開埠至今之港島天星碼頭-鄭寶鴻

- Making Hong Kong – A History of its Urban Development Chapter 1: Duality in planning (1841–1898)

- Gwulo: Old Hong Kong

- Wikipedia

- 香港原來有四代殖民地建築!- 李浩然博士/利志邦

- 香港中文大學歷史系比較及公眾歷史文學碩士課程-香港的古物與古蹟

- 【香港搭船.二】為何香港愈來愈少渡輪?政府責任何在?

初稿 2020.08.10

Leave a Reply